Второе ополчение, возглавляемое князем Дмитрием Позарским и князем Кузьмой Мининым, сыграло решающую роль в завершении периода потрясений и утверждении династии Романовых. То, что они собрали необходимые средства для содержания боеспособной армии, было несущественным.

Первые ополчения: причины неудачи Уже в 1611 году были предприняты «сознательные и целенаправленные попытки объединить и возглавить растущее патриотическое движение против иностранных захватчиков». Было создано первое земское ополчение, которым командовали Д. Трубецкой, П. Ляпунов. и И. Заруцкий. С самого начала в подмосковных лагерях ополченцев постоянно возникали разногласия между мальчишками, казаками и дворянами-начальниками. Главным фактором неудачи Первого ополчения стало отсутствие стабильной экономической базы и финансовых ресурсов. Например, в одном из указов Д.Т. Трубецкой, как сообщается, сказал. «А дворяне и великие бояре, казаки, черкесы, стрельцы и всякие служилые люди, которые работали в земстве под Москвой, били челом великим боярам о жалованье. Но им нечего дать, и они безжалостно пытаются уйти из Москвы без жалованья». Не удалось решить проблему снабжения войск, а также создать в центре литейный завод. В итоге после убийства Прокопия Ляпунова осенью 1611 года Первое ополчение было частично распущено и перестало оказывать существенное влияние на дела страны.

И шведский принц Карл Филипп, которому новгородцы предложили приглашение, — все они, включая их самих, претендовали на трон Сигизмунда III Польского. Ополченческие организации не поддержали ни одного из этих кандидатов, но лидеры ополчения в этой истории нашли весьма дипломатичный выход из положения. На самой важной ранней пробке ярославского монетного дела написано имя Федора Ивановича, последнего законного правителя из династии Рюриков. По мнению продвинутых историков, этот вывод был очень удачным, если не единственно возможным. Тем временем выпуск монет приобрел юридическую силу.

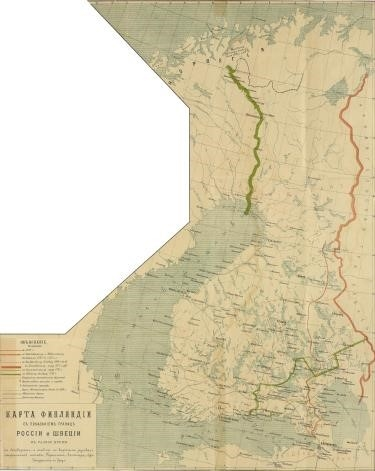

Выборгский договор — серия из семи документов, подписанных в Выборге между Швецией и Россией в 1609 году и касавшихся предложения шведской военной помощи правительству Василия Свисского.

Выборгский трактат

Мы работаем над ресурсами для проведения Единого государственного экзамена по государственному. Решение самых сложных задач | Институт Национальной Памяти Школа PRO100

2 Условия

Условия

Строго говоря, войны между Швецией и Россией не было. Потому что ситуация в 1617 году возникла не из-за войны, а из-за Вибонского договора между русскими и шведскими союзниками, который по неосторожности заключил Василий Свиский.

Когда пришли первые известия о том, что в Польше появился претендент на престол и что поляки его поддерживают, Карл IX стал уделять все больше внимания ситуации на востоке. С одной стороны, Швеция находилась в состоянии войны с Польшей, что не позволяло ей укрепить свою национальную мощь или приблизиться к России за счет русских территорий. С другой стороны, недавно был подписан мирный договор с Россией, по которому Швеция должна была вернуть большую часть Ингура. Король решил воспользоваться сложным положением московского правительства и одновременно объединить силы Речи Посполитой. В начале 1604 года он отправил большое войско на помощь Борису Годунову. Затем, в феврале 1605 года, из Стокгольма в Москву был отправлен посол для заключения соглашения. В обмен на военную помощь Швеции передавались города Ивангород, Ям, Кополье и Корела [1]. Переговоры сорвались после внезапной смерти Бориса Годунова, и на престол быстро взошел варяг Дмитрий I.

В конце 1606 года, когда юг России погрузился в крестьянское восстание, а затем войска Лжедмитрия II подошли к Москве в мае 1608 года, Карл I рассматривал возможность открытого нападения на русскую границу. Однако продолжавшаяся война с Польшей в Ливонии не позволила отправить войска для этой цели [1].

Предпосылки

Летом 1608 года положение Василия Свийского стало критическим. Столица была осаждена тушинцами, и 10 августа сам правитель отправил послание шведскому королю с просьбой о военной поддержке. В Новгород был отправлен В. Скопин-Шуйский для ведения переговоров и сбора войск. Со шведской стороны в Новгород для предварительных переговоров отправился Мёнс Мётенссон, офицер Ф. И. Мансфельда, верховного главнокомандующего Балтийскими государствами. К концу ноября было достигнуто соглашение об отправке в Россию дополнительно 5 000 шведских легионеров и выплате наемникам солидного жалованья от столичного правительства. Известие о скором прибытии шведской армии, привычного врага, вызвало недовольство жителей приграничных поселений, причем сначала Псков, затем Корелла и Орехов последовательно перешли на сторону лже-Дмитрия II.

В начале февраля 1609 года в круглой башне крепости Выбор начались переговоры о критериях договора. В переговорах шведскому королю помогали городской советник Гёран Поединке и Арвид Тоннесон Вильдман, губернатор Выборга, арбитр по Карелии. С российской стороны были два посла: домохозяин Семен Васильевич Головин, шурин М. В. Скопина Шуйского, и дьяк Сидавний Васильевич Зиновьев. По основным вопросам было решено остановиться на критериях, принятых в Новгороде, но шведский посол возражал.

Заключение Выборгского договора

Но на что они могли рассчитывать в качестве награды? Бойцам заплатят по соглашению с Мансфельдтом, но что именно получат правители от собственного предложения и от отправки тысяч наемников? [2]

Затем послы попросили всех сотрудников российского посольства покинуть здание, а шведским инженерам пришлось поклясться, что последующие переговоры останутся в тайне. В результате был подписан секретный протокол к договору, согласно которому крепость Корела и ее окрестности навсегда переходили под контроль Швеции [3][4]. Географическое положение Кореллы было неустойчивым с оборонительной точки зрения, и режиму Шуйского было ясно, что «Швеция захватит эту территорию силой, если она не уступит ее добровольно» [1]. Кроме того, в то время Корелла фактически не принадлежала Шишкам. Дополнительные переговоры держались в секрете из-за опасений, что добровольная передача земли может еще больше подогреть оппозиционные Калону настроения в стране. Соглашение и секретный протокол были подписаны 28 февраля. Он содержал отдельный пункт, обязывающий обе стороны не заключать отдельных соглашений с поляками, а также ратифицировал Чаузинский мирный договор, который был ратифицирован алестерцами 13 годами ранее.

Секретный протокол предусматривал передачу командиром шведского легиона де ла Гарди подтверждения, подписанного Скопиным Шуйскому, через три месяца после того, как шведские войска перейдут границу, а через два месяца после этого — царю. Холера должна была быть передана в течение 11 месяцев (то есть одновременно с царской миссией) при условии, что жителям будет предоставлена любая возможность покинуть город и «уйти в Россию». Когда войска де ла Гарди прибыли в Новгород, Скопин-Шуйский вручил ему подтверждение договора и секретный протокол. Однако через два месяца императорский ордер не был доставлен и столица не была сдана. Это произошло, например, потому, что жители города не пустили царских посланников в столицу.

Когда Кексгольмцы узнали от беглых шведских солдат, совершавших набеги на окрестности Нотебурга, что бояре едут сдавать крепость Карлу Олафссону, собравшиеся епископ Сильвестр и горожане не пустили их. Они подняли на ноги местное крестьянство [5].

Дополнительные документы

[В начале 1610 года Пушкин и Безобразов вручили стрелкам холерного гарнизона средства на выдачу жалованья князю за прошедший год и письмо от него. Василий Шуйский подчеркивал, что, несмотря на неповиновение корелян, он по-прежнему считал город и уезд частью своего отечества и что городское ополчение служило ему [1].

Карельские власти под разными предлогами оттягивали выполнение государственных приказов до тех пор, пока Шуйский не был свергнут [7]. В этих условиях шведы решили взять обещанное силой, и началась русско-шведская война (1610 — 1617).

↑ 1 2 3 4 Шаскольский.